诗歌,是人类情感与精神世界最为凝练的表达形式之一,当我们将目光投向残疾人创作的诗歌时,更能体会到一种在局限中迸发的无限力量,这些作品不仅是文学艺术的瑰宝,更是生命韧性与灵魂深度的见证。

生命的咏叹:诗歌的独特价值与精神内核

残疾人诗歌的核心价值,在于它打破了常人对于“健全”与“残缺”的固有认知,将生命的体验引向更为深邃的层面,它并非仅仅是“身残志坚”的励志口号,而是以独特的视角,对存在、孤独、爱与尊严进行深刻探索的艺术结晶。

这类诗歌的素材直接来源于作者的特殊生命体验,身体的限制往往促使创作者发展出更为敏锐的内心感知力和丰富的想象力,他们用文字构建的世界,常常超越了物理空间的束缚,直达情感与哲学的核心,对于一位失明诗人而言,“光明”可能不再是视觉上的概念,而转化为一种内心的澄澈、记忆中的温暖或是对真理的渴望,这种独特的感知转换,使其诗歌语言具有了别样的张力和隐喻之美。

溯源与共鸣:经典作品及其创作背景

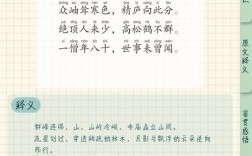

在中国当代诗坛,许多残疾人诗人的作品已获得广泛认可,诗人李松山,一位听障人士,他的诗歌却充满了对声音和节奏的精准把握,在《牧羊人》一诗中,他写道:“把羊群赶上南山坡,像把散乱的词语,赶进一首诗里。” 这种将日常劳作与诗歌创作相类比的写法,质朴而深刻,展现了他与自然万物建立起的独特沟通方式,他的创作背景源于长期的乡村生活与寂静中的内在沉思,诗歌成为他连接世界、表达自我的重要桥梁。

另一位备受瞩目的诗人是患有先天性脑瘫的余秀华,她的诗作,如《穿过大半个中国去睡你》,以其赤裸、真挚的情感与极具冲击力的意象震撼了无数读者,她的创作背景植根于湖北农村的封闭环境与不幸的婚姻,身体的不便与内心的炽烈渴望形成了巨大反差,这种张力全部倾注于诗歌之中,形成了她独一无二的“摇摇晃晃”的诗风,她的作品有力地证明了,诗歌的才华从不拘泥于躯体的形态。

回溯历史,西方文学中也不乏这样的例证,十九世纪的英国诗人约翰·米尔顿在晚年完全失明后,创作出了不朽的史诗《失乐园》,他曾在诗中借力士参孙之口发出慨叹:“精神之力,能否找回光明?” 这既是对自身境遇的追问,也是对人类普遍困境的探索,失明带来的黑暗,反而让他更专注于内心的光明与神的启示,成就了这部结构宏大、思想深邃的杰作。

技艺的锤炼:诗歌创作手法与艺术特色

残疾人诗歌在艺术手法上,往往呈现出一些鲜明的共性。

意象运用的独特性,由于感官经验的差异,他们构建的意象系统常常别具一格,一位轮椅上的诗人,对“高度”和“地平线”的理解必然与站立者不同;他的“行走”可能是车轮的滚动,也可能是思绪的漫游,这种基于自身经验的意象创造,为诗歌带来了新鲜感和原创性。

内倾性与思辨色彩,当外部世界的通道变得狭窄或困难时,探索内心宇宙就成为必然,这类诗歌常常充满深刻的自我剖析、对命运的诘问以及对生命本质的沉思,语言不再是简单的描述工具,而是探索存在谜题的利器。

再者是情感的极度真挚与纯粹,许多残疾人诗人剥离了世俗的矫饰,他们的爱与痛、希望与绝望,都以一种更为直接、甚至粗粝的方式呈现出来,这种情感的真实性,具有直击人心的力量。

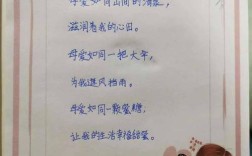

在具体的修辞手法上,隐喻和象征被频繁而精巧地使用,身体的状态、辅助工具(如轮椅、拐杖、盲杖)都可能被赋予深刻的象征意义,轮椅可以不再是禁锢的象征,而转化为“移动的王国”或“思想的战车”;盲杖则可以成为“探问世界的手”或“与黑暗对话的钥匙”。

如何阅读与感知:进入诗歌的方法

对于读者而言,欣赏残疾人创作的诗歌,需要放下先入为主的同情或猎奇心理,而是以平等的、纯粹审美的态度去接近。

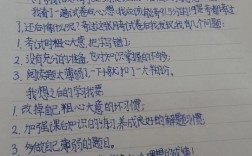

第一,关注诗歌本身的语言艺术,抛开作者的身份标签,首先去感受诗歌的节奏、韵律、意象和结构,判断它是否是一首好诗,标准应在于其艺术完成度与情感冲击力,而非其创作背景的特殊性。

第二,尝试理解并共情其独特的经验世界,在了解作者背景的前提下,可以试着想象在特定的身体条件下,感知世界的方式会发生怎样的变化,这种想象不是俯视的怜悯,而是平行的、试图理解的共情,它能帮助我们更深入地把握诗歌的深层内涵。

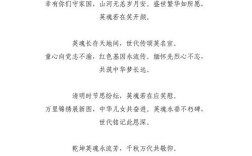

第三,汲取其中的精神力量,当我们读到“我攥紧拳头,里面是黑暗 / 我松开手,掌心里是黎明”这样的诗句时,我们感受到的是一种超越个体苦难的、普遍的人类勇气和希望,这种力量,对于任何境遇中的读者,都是一种珍贵的滋养。

诗歌的本质,是用有限的言语,去触碰无限的情感和思想,残疾人诗歌,恰恰是在承认并拥抱了生命的“有限性”之后,通过对语言的极致锤炼,实现了对“无限”的精彩抵达,它提醒我们,艺术的伟大,从来不取决于创作者的外在条件,而在于其灵魂的深度与真诚,每一首这样的诗,都是一扇窗口,让我们得以窥见一种截然不同却又息息相通的生命形态,从而更加深刻地理解何以为人,何以为生命。