诗歌是语言的艺术,也是情感的载体,在三年级阶段,学生开始接触更为丰富的文学形式,诗歌教学不仅能提升语言表达能力,还能培养审美情趣和文化素养,本文将从诗歌的起源与演变、代表性诗人与作品、创作背景解析、学习方法以及修辞手法应用五个方面展开讲解,帮助读者系统了解诗歌知识。

诗歌的起源与演变

中国诗歌传统源远流长,最早可追溯至先秦时期的《诗经》,这部收录了三百余篇作品的诗歌总集,分为“风”“雅”“颂”三部分,反映了古代社会的生活场景与情感表达,关关雎鸠,在河之洲”等名句,以自然意象传递真挚情感,成为后世诗歌创作的典范,至唐代,诗歌发展达到巅峰,李白、杜甫等诗人将五言、七言诗的格律推向成熟,宋代则衍生出词这一新体裁,苏轼的《水调歌头》以长短句交错的形式,开创了豪放词风,了解诗歌的历史脉络,有助于把握不同时期作品的风格特点。

代表性诗人与作品赏析

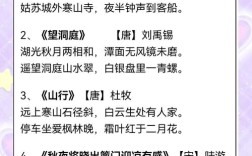

三年级学生适合从语言浅近、意境鲜明的作品入手,唐代诗人骆宾王的《咏鹅》通过“白毛浮绿水,红掌拨清波”的生动描写,展现儿童观察自然的视角;李白的《静夜思》以“举头望明月,低头思故乡”的朴素语言,传递游子思乡之情,宋代杨万里的《小池》中“小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上头”,则用细腻笔触捕捉自然趣景,这些作品共同特点是意象清晰、情感真挚,符合儿童的认知水平,教学时可结合图画、音频等多媒介手段,增强学生对诗歌意境的感知。

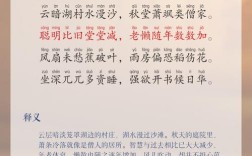

创作背景与文化内涵

理解诗歌需结合其时代背景,例如杜甫的《春望》写于安史之乱期间,“国破山河在”的沉痛抒发了诗人对家国命运的忧思;而王之涣的《登鹳雀楼》中“欲穷千里目,更上一层楼”,则映射了盛唐时期积极向上的社会气象,教师可引导学生通过历史故事、地理知识等跨学科内容,深入体会诗歌的社会价值,例如学习王维的《送元二使安西》时,结合唐代丝绸之路的背景,能更深刻理解“西出阳关无故人”中蕴含的离别情怀。

诗歌学习方法与实践

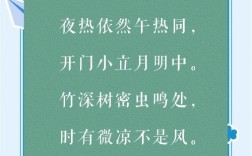

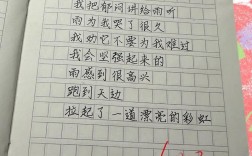

掌握诗歌需循序渐进,首先应重视诵读,通过抑扬顿挫的朗读感受韵律之美,如《悯农》中“锄禾日当午”的节奏可体现劳动艰辛,其次要解析关键词句,望庐山瀑布》的“飞流直下三千尺”,通过夸张手法展现瀑布气势,可开展仿写创作活动,例如模仿《四季的脚步》的结构描写校园景物,建议建立“诗歌积累本”,分类整理写景、咏物、抒情等不同类型作品,并配以个人感悟插图,形成个性化学习档案。

核心修辞手法解析

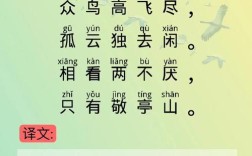

诗歌艺术效果常借助修辞手法实现,比喻在“不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀”中,将春风具象化为剪刀;拟人手法在“春眠不觉晓,处处闻啼鸟”中赋予春鸟人格化特征;对仗手法在“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”中形成工整的视觉韵律,教学中可通过对比练习,如让学生改写“月亮挂在天上”为“白玉盘悬于墨绸”,体会比喻带来的画面感,同时需注意,低年级教学应避免过度强调术语,而重在通过具体例句感受语言魅力。

诗歌教学本质是开启感知世界的窗口,当学生能用自己的语言描绘“晨露在草叶上滚动”的画面,或从“野火烧不尽”中领悟生命韧性,便真正实现了诗歌教育的价值,教师与家长应鼓励孩子将诗歌融入生活,用诗意的眼光观察雨后彩虹、倾听夜虫鸣唱,让经典文字成为滋养心灵的清泉。