《蜀相》是唐代诗人杜甫创作的一首七言律诗,收录于《全唐诗》中,这首诗通过描绘诸葛亮祠堂的景色与历史功绩,抒发了对这位贤相的崇敬与惋惜之情,全诗以深沉悲壮的笔调,将自然景观与历史人物紧密结合,形成独特的艺术感染力。

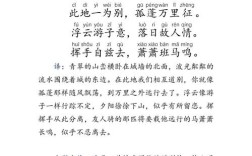

诗歌原文与结构解析 丞相祠堂何处寻?锦官城外柏森森。 映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。 三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。 出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。

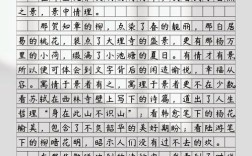

诗歌采用经典七律结构,首联以设问开篇,点明祠堂方位与环境特征,颔联通过“自春色”“空好音”的景物描写,营造出寂寥氛围,颈联以高度凝练的笔法概括诸葛亮一生功业,尾联则通过悲剧性结局升华情感,这种起承转合的结构,使诗歌在有限篇幅内承载丰富的历史内涵。

创作背景与历史语境 此诗创作于唐肃宗上元元年(760年)春,杜甫初至成都时,当时安史之乱尚未平息,唐朝国力衰微,社会动荡,诗人探访武侯祠,触景生情,借咏史抒发对时局的忧虑,诸葛亮作为忠臣良相的代表,其“鞠躬尽瘁”的形象与当时朝政形成鲜明对比,这成为诗歌创作的重要动因。

从地理环境看,成都武侯祠与刘备惠陵相邻,柏树成林,肃穆庄严,诗中“柏森森”既是实景描写,又象征诸葛亮坚贞不屈的品格,这种将自然景物与人物品格相融合的手法,体现了杜甫高超的艺术造诣。

艺术特色与修辞技巧

-

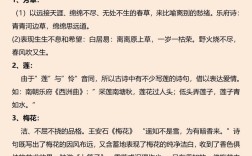

情景交融技法 诗歌前四句写景,后四句叙事抒情,但景语皆情语。“映阶碧草”“隔叶黄鹂”本是春日美景,却因“自”“空”二字赋予寂寥意味,这种以乐景写哀情的手法,强化了历史沧桑感。

-

典故运用艺术 “三顾频烦”化用刘备三顾茅庐典故,“两朝开济”概括诸葛亮辅佐两代君主的功绩,用典自然贴切,既节省笔墨,又增强历史厚重感,尾联“出师未捷”直指诸葛亮第五次北伐病逝五丈原的史实,悲怆感人。

-

对仗工整之美 颔联“映阶碧草”对“隔叶黄鹂”,颈联“三顾频烦”对“两朝开济”,对仗精工却无斧凿之痕,平仄协调,音韵铿锵,体现唐代七律的成熟技艺。

文学价值与历史地位 这首诗是咏史怀古诗的典范之作,开创了以武侯祠为题材的诗歌先河,明代学者胡应麟在《诗薮》中评价此诗“雄深浑朴,涵盖宇宙”,清代学者浦起龙称其“典重肃穆,沉郁顿挫”,诗中“出师未捷身先死”更成为后世评价壮志未酬者的经典语汇。

在杜甫创作体系中,此诗属于中期代表作,既延续了《兵车行》等作品的现实关怀,又开启《秋兴八首》等晚年沉郁诗风,与同时期《春望》《月夜》等作品相比,更显历史纵深感。

教学应用与鉴赏方法 在诗歌教学中,可采用以下鉴赏路径:

- 知人论世:结合杜甫漂泊西南的生平与安史之乱背景

- 文本细读:分析“自”“空”“长使”等关键词的抒情效果

- 比较阅读:对比李商隐《武侯庙古柏》等同类题材作品

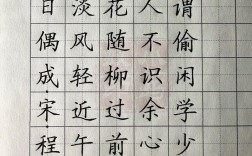

- 跨界解读:从书法、绘画等艺术形式中寻找互文印证

对于初学者,建议先掌握七律基本格律,再深入体会诗歌情感内涵,可通过吟诵感受声韵之美,通过史料查阅加深历史认知。

文化影响与当代价值 这首诗塑造的诸葛亮形象,深刻影响着后世文学创作,罗贯中《三国演义》多处引用此诗,现代戏曲、影视作品也常以诗句点题,成都武侯祠因这首诗增色良多,成为重要文化地标。

在当代社会,诗歌传递的忠贞敬业、坚韧不拔精神仍具现实意义,诗中蕴含的家国情怀与历史意识,为现代人提供精神滋养,通过解读这样的经典作品,能够增强文化自信,传承优秀传统文化。

从审美教育角度看,这首诗展现的意境营造技巧、语言锤炼功力,对提升文学素养具有示范作用,其悲而不伤、哀而不怨的情感基调,体现着中华美学的中和之美。

这首经典作品之所以流传千年,在于它既有个体情感的真挚表达,又有历史深处的永恒叩问,当读者站在武侯祠前吟诵诗句时,依然能感受到穿越时空的情感共鸣,这种艺术魅力,正是杜甫诗作能够历久弥新的根本原因。