诗歌,是语言凝练的艺术,是情感与意象的交融,要深入理解一首诗,往往需要从多个维度去探寻其脉络,这四个核心要素,如同支撑诗歌殿堂的基石,为我们提供了清晰的解读路径。

追溯源头:诗歌的出处

诗歌的出处,不仅指向其最初载录的文献,更关联着一个时代的文化风貌,了解出处,如同拿到了进入诗歌世界的第一把钥匙。

古典诗词的出处,常见于几种形式,一是个人别集,如《李太白全集》、《杜工部集》,收录了诗人一生大部分作品,是研究其思想与艺术风格最直接的资料,二是总集,如《诗经》作为中国第一部诗歌总集,汇集了西周初年至春秋中叶的民间歌谣与宫廷雅乐;《文选》则是由南朝萧统编纂,精选了先秦至梁代的各体诗文,体现了当时的文学审美标准,三是类书与史料,如《全唐诗》这类后世编纂的汇总性文献,几乎囊括了一个朝代的作品,为宏观研究提供了便利。

探寻出处,能帮助我们判断诗歌的原始面貌与流传过程,读李商隐的诗,会发现其作品在《玉溪生诗》与《全唐诗》中文字偶有差异,这正是不同版本流传所致,关注权威的、经过严谨校勘的版本,是准确理解诗意的第一步,也是学术严谨性的体现。

知人论世:诗歌的作者

“诗言志,歌永言。”诗歌是作者心声的投射,了解作者的生平经历、思想观念与艺术追求,是解锁诗内深意的关键。

作者的生平际遇,往往直接塑造了其诗歌的主题与情感基调,以杜甫为例,他亲历了唐朝由盛转衰的安史之乱,颠沛流离的生活让他将个人命运与家国兴亡紧密相连,写出了“国破山河在,城春草木深”这般沉郁顿挫的史诗,若不了解他这段坎坷经历,便难以体会诗中那份深切的忧思。

作者的思想倾向,也深刻影响着诗歌的内涵,陶渊明深受道家思想影响,崇尚自然,不慕荣利,才成就了“采菊东篱下,悠然见南山”的冲淡平和,而苏轼一生融汇儒释道,几经贬谪却能超然物外,其作品如《定风波·莫听穿林打叶声》中“一蓑烟雨任平生”的旷达,正是其复杂思想境界的艺术呈现。

将诗歌置于作者整体的创作生涯中考察,能更清晰地看到其风格演变与艺术成就的脉络。

情境还原:诗歌的创作背景

每一首诗的诞生,都有其特定的时空坐标,创作背景包括具体的事件契机、时代的社会环境以及当时的文化思潮。

具体的事件背景,是诗歌创作的直接触媒,王羲之的《兰亭集序》及其 accompanying 诗作,便是在兰亭修禊,群贤流觞曲水的雅集上即兴而成,记录了当时文人集会的盛况与对生命短暂的感慨,了解这一现场,更能感受文中“向之所欣,俯仰之间,已为陈迹”所蕴含的深情与哲思。

宏大的时代背景,则为诗歌提供了深沉的历史舞台,南宋时期,山河破碎,民族危亡,这样的时代氛围催生了陆游“王师北定中原日,家祭无忘告乃翁”的临终牵挂,也孕育了辛弃疾“醉里挑灯看剑,梦回吹角连营”的豪迈悲壮,他们的词作,已超越个人抒情,成为时代精神的号角。

当时的文学风尚与哲学思潮也是重要背景,了解这些,能使我们避免用现代观念去简单套解古典作品,从而更贴近古人创作时的真实心境与意图。

技艺探微:诗歌的表现手法

诗歌的艺术魅力,极大程度上依赖于其精妙的表达技巧,这些手法是诗人构筑意象、传递情感、营造意境的核心工具。

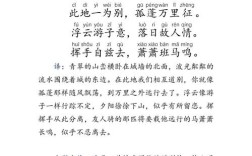

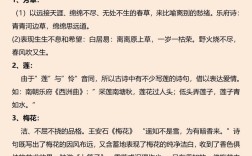

意象的营造是诗歌的基石,诗人通过选取并组合客观物象,融入主观情意,创造出可供读者感知与回味的艺术形象,马致远的《天净沙·秋思》中,“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”连续叠加多个典型意象,共同渲染出天涯游子的孤寂愁绪。

修辞的运用极大地增强了语言的表现力,比喻使抽象变得具体,如李煜将愁绪化为“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”;拟人赋予万物以情态,如“感时花溅泪,恨别鸟惊心”;夸张则为了强化效果,如“白发三千丈,缘愁似个长”,对仗则使诗句在形式上工整匀称,在内容上相互映衬,如“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”。

典故的巧妙化用,能在有限的字句中蕴含丰富的历史文化信息,增加作品的深度与厚重感,辛弃疾的词堪称用典的典范,他在《永遇乐·京口北固亭怀古》中连用多个历史故事,借古讽今,抒发了复杂的爱国情怀与现实忧愤。

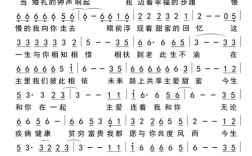

语言的音乐性也是诗歌不可或缺的一环,平仄的交错、韵律的和谐,以及节奏的把握,共同构成了诗歌吟咏诵读时的听觉美感,使其朗朗上口,余音绕梁。

掌握这四个要素,并非机械地拆解诗歌,而是为了搭建一座更稳固的桥梁,引导我们更深入、更全面地走进诗歌的殿堂,与千百年前的诗心产生共鸣,感受那份穿越时空的永恒魅力,所有的分析都应回归到对诗歌整体美感的品味与领悟之上。