在人类文明的长河中,诗歌如同璀璨星辰,照亮了无数心灵,它不仅是语言的精粹,更是情感的载体与思想的结晶,探讨诗歌的创作与欣赏,便是开启一场跨越时空的对话。

诗歌的起源可追溯至远古的劳作号子与祭祀颂词,中国的《诗经》作为第一部诗歌总集,收录了西周初年至春秋中叶的305篇作品,分为“风”、“雅”、“颂”三类,风”来自十五个地区的民间歌谣,“雅”是周王朝直辖地区的正声雅乐,“颂”则为宗庙祭祀的舞曲歌辞,这些作品真实反映了当时的社会生活与人民情感,开创了现实主义诗歌传统,几乎同时期,古希腊的荷马史诗《伊利亚特》和《奥德赛》以恢弘叙事奠定了西方文学基石,这些早期诗歌多与音乐、舞蹈共生,是集体智慧与民族记忆的结晶。

诗歌的创作背景往往与时代脉搏紧密相连,以杜甫为例,这位唐代诗人在安史之乱的颠沛流离中,写下“朱门酒肉臭,路有冻死骨”的千古名句,他的“三吏”、“三别”系列作品,将个人命运融入时代洪流,成为记录历史的“诗史”,同样,但丁的《神曲》创作于流放期间,通过描述地狱、炼狱与天堂的旅程,表达了对意大利城邦纷争的忧思与对人性救赎的思考,理解这些创作背景,就如同掌握了解读诗歌的钥匙。

诗歌创作讲究独特的表现手法,在中国古典诗歌中,“赋比兴”是基本表现方式。“赋”指平铺直叙,“比”为比喻象征,“兴”则是触景生情,李商隐的“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”巧妙运用比兴,将抽象情感具象化,西方诗歌则重视意象与象征,如艾略特在《荒原》中通过一系列破碎意象,展现战后欧洲的精神困境,十四行诗严格的格律要求,日本俳句“五-七-五”的音节结构,都体现了不同文化对诗歌形式的独特追求。

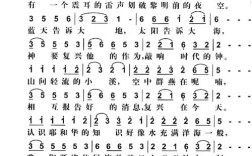

诗歌的韵律是其音乐性的核心,中国古典诗歌讲究平仄交错、押韵工整,李清照的《声声慢》开篇“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”,通过叠字与入声韵脚,营造出愁绪绵长的意境,英语诗歌则注重轻重音节的规律排列,如莎士比亚十四行诗中抑扬格的运用,赋予诗句节奏感与流动性,掌握这些韵律特点,能帮助读者更好地感受诗歌的音乐美。

诗歌的意象是诗人情感的物化表现,马致远的《天净沙·秋思》中,“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”通过一系列意象组合,勾勒出旅人愁思,雪莱在《西风颂》中将革命理想寄托于“如果冬天来了,春天还会远吗”的自然意象中,这些意象不仅是客观景物,更是诗人主观情感的投射,需要读者用心品味。

诗歌的鉴赏需要知人论世,读李白的《将进酒》,需了解诗人豪放不羁的性格与盛唐气象;理解普希金的《致大海》,需知晓诗人与专制制度的斗争,诗歌解读也应保持开放心态,不同时代、不同经历的读者可能从同一首诗中获得不同启示,陶渊明的“采菊东篱下,悠然见南山”既可以被解读为隐逸情怀,也可以理解为对精神自由的追求。

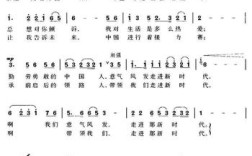

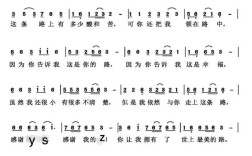

在现代社会,诗歌依然具有不可替代的价值,它培养我们对语言的敏感,提升审美能力,丰富精神世界,日常阅读中,可以先从朗朗上口的短诗入手,逐步深入;创作时不必拘泥形式,真情实感最为珍贵,无论是中国古典诗词的含蓄隽永,还是西方现代诗的直抒胸臆,都能为我们提供观照世界的独特视角。

诗歌是时间的艺术,它在有限的文字中蕴含无限可能,当我们静心品读一首好诗,便是在喧嚣世界中找到一方净土,在平凡生活里发现永恒之美,这种与诗歌相伴的时光,恰如涓涓细流,滋养着我们的精神家园,让心灵在字里行间获得真正的自由与安宁。