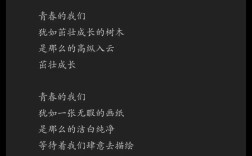

春风拂过,新绿萌发,总让人想起亲手植下一株树苗的期待,这份由劳作孕育希望的情感,千百年来,也深深扎根于中国诗歌的沃土之中,生长为一片郁郁葱葱的文学森林,探寻这些“种树”诗篇,不仅是欣赏文字之美,更是触摸古人与自然、与家国、与内心对话的灵魂印记。

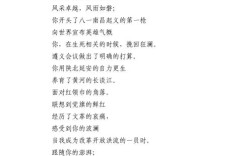

若要追溯源头,东晋陶渊明是不可逾越的一座青山,他不仅在《归园田居》中写下“种豆南山下,草盛豆苗稀”的质朴劳作,其笔下的树木,更是人格与理想的化身。“榆柳荫后檐,桃李罗堂前”,这庭院中的树木,是他逃离官场樊笼、回归自然本真的见证,陶渊明的“种树”,种下的是一种生活方式的选择,是对独立人格与精神自由的坚守,他的树木不追求奇花异果,而是寻常榆柳桃李,在平凡中见真意,开创了田园诗中将自然景物与个人情操紧密结合的先河。

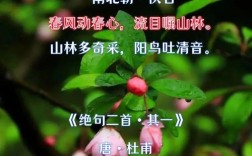

及至唐代,诗歌的国度万木争荣。“种树”这一主题,也承载了更为丰富深邃的社会内涵,诗圣杜甫在《诣徐卿觅果栽》中写道:“草堂少花今欲栽,不问绿李与黄梅,石笋街中却归去,果园坊里为求来。” 此时的杜甫,历经战乱流离,终于在成都草堂获得片刻安宁,他四处寻觅果树苗木,这看似日常的举动,背后涌动的是对稳定生活、对重建家园的深切渴望,他种下的不仅是果树,更是一份对和平与安宁的祈愿,而柳宗元的《种树郭橐驼传》则更进一步,借郭橐驼之口,阐发了“顺木之天,以致其性”的种树哲学,这已远超农艺范畴,升华成为官治民的道理:勿要过多扰民,应顺应百姓发展规律,柳宗元以种树为喻,将个人对政治的思考与批判,巧妙地寄寓于一个看似平凡的故事之中,使“种树”具有了深刻的思辨色彩。

进入宋代,文人精神愈发内敛与精致,苏轼一生坎坷,却将豁达乐观的精神种遍了所到之处,他在《筑堤》诗中写道:“六桥横绝天汉上,北山始与南屏通,忽惊二十五万丈,老葑席卷苍云空。” 虽直接写的是治理西湖,但其间蕴含的改造自然、为民造福的情怀,与“种树”的精神内核一脉相承,更为人所熟知的,是他在《鹧鸪天》中“村舍外,古城旁,杖藜徐步转斜阳”的闲适,这种心境,恰似一棵历经风雨却依然枝叶舒展的古木,宋诗中的“树木”,往往更注重内在心性的表达,是文人雅士品味生活、安顿心灵的客体。

欣赏这些诗歌,需要我们掌握一些方法,方能品其真味。

知人论世,脱离创作背景,诗歌便成了无根之木,读杜甫的觅果栽,需了解安史之乱后民不聊生的时代背景;品柳宗元的郭橐驼传,需知晓他参与永贞革新失败后被贬永州的经历,了解了这些,才能明白文字底下涌动的暗流。

比较阅读,将不同时期、不同诗人笔下的同类意象并置观赏,乐趣无穷,同是写树,陶渊明的柳是恬静的归宿,杜甫的果树是生计与希望的寄托,而王之涣“羌笛何须怨杨柳”中的柳,则成了离愁别绪的象征,通过比较,我们能清晰地看到诗歌意象的流变与丰富。

在创作手法上,诗人们更是匠心独运。

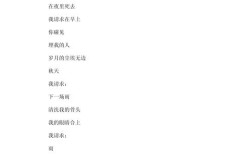

象征与托物言志是最核心的手法,树木的生长周期,常被用来象征生命的荣枯、时代的变迁或理想的兴衰。“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”,刘禹锡以“病树”与“万木”对比,表达了对新陈代谢、未来必然取代过去的达观信念,树木在这里,已是人格化、观念化的符号。

白描与用典也各具其妙,陶渊明“桃李罗堂前”用的便是白描,不加修饰,却意境全出,而用典,如辛弃疾词中“可惜流年,忧愁风雨,树犹如此”,化用东晋桓温见昔日所种柳树已十围而慨然流泪的典故,将年华逝去、壮志难酬的悲愤浓缩于“树犹如此”四字之中,极大地增强了情感的历史厚重感。

细品之下,我们还能发现诗歌中蕴含的古老智慧,与今日的可持续发展理念不谋而合,韦应物“身多疾病思田里,邑有流亡愧俸钱”的反思,杜甫“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”的宏愿,其精神内核,都与种树造林、福泽后代的行动息息相通,这些诗篇,穿越时空,提醒着我们与自然和谐共生的重要性。

这片由诗歌浇灌出的森林,历经千年,依旧枝繁叶茂,它不属于任何一个人,却向每一个愿意驻足聆听的访客敞开,当我们吟咏这些诗句,仿佛也参与了那场跨越时空的种植,在心中埋下一颗种子,这颗种子,关于美,关于坚韧,关于对脚下土地深沉的爱,它会在某个春风拂面的时刻,悄然发芽,让我们在纷繁的现代生活中,依然能保有观察一树生长、聆听自然低语的闲情与智慧,这或许就是古典诗歌赋予我们最珍贵的礼物。