诗歌,如同一扇虚掩的门,总让人想推开看看里面藏着什么,今天我们就来聊聊诗歌创作中那个迷人的秘密——如何通过意象与留白,让文字产生超越字面的力量。

意象:诗歌的密码本

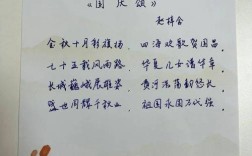

意象是诗歌最小的情感单位,晚唐温庭筠写“鸡声茅店月,人迹板桥霜”,全诗无一字抒情,仅用六个意象并置,就勾勒出旅人凌晨赶路的孤寂,这种手法源自中国画的“散点透视”,每个意象都是独立的情感触点,组合起来便形成立体的意境空间。

宋代林逋的《山园小梅》中“疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏”,不仅描绘梅的姿态,更通过视觉的“影”与嗅觉的“香”交织,创造出超脱尘世的意境,这种多感官意象的运用,让读者不是在看诗,而是在经历诗中的场景。

留白:未说出的更动人

中国艺术讲究“计白当黑”,这在诗歌中体现为留白艺术,王维《相思》只问“红豆生南国”,却不答相思为何;李白《黄鹤楼送孟浩然之广陵》以“孤帆远影碧空尽”作结,不写离愁而离愁自现,这些未言明的部分,恰恰成为读者情感投射的空间。

现代诗中,卞之琳《断章》写道:“你站在桥上看风景,看风景的人在楼上看你。”简单的场景设置,却因视角转换产生哲学思考——我们既是生活的观察者,也是被观察的对象,这种留白不是空缺,而是邀请读者共同完成的创作。

声律:看不见的韵律之手

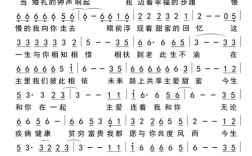

古典诗词的平仄格律,是现代诗可以借鉴的音乐性资源,杜甫《登高》中“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”,通过平仄交替和叠词运用,形成长江奔流般的节奏,这种声律不只为悦耳,更是情感的直接传达——急促的节奏表现激动,舒缓的韵律传递宁静。

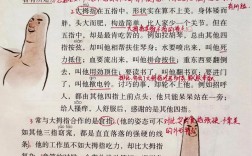

现代诗虽不严格遵循平仄,但注重内在韵律,徐志摩《再别康桥》轻柔的语调与离别情绪完美契合,诗句长短错落如同水波荡漾,掌握这种“呼吸感”,让诗歌在朗读时自然流淌,是创作者需要修炼的功夫。

当代创作:在传统中生长新枝

今天的诗歌创作,完全可以从古典中汲取养分,试着将现代意象与传统意境结合——地铁站的等待可以写出“执手相看”的深情,高楼灯火也能表达“众里寻他”的寻觅,关键在于找到个人体验与普遍情感的连接点。

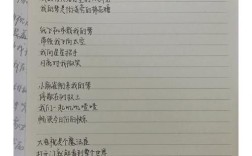

创作时不妨先捕捉一个核心意象,如“雨夜街灯”,然后围绕它展开联想:昏黄的光晕像旧信纸,雨滴是碎了的时光...让意象自然生长,而不是强行堆砌,完成后审视每个词是否必要,删除多余解释,给诗意呼吸的空间。

诗歌的秘密不在于复杂技巧,而在于真诚感知和精准表达,当你能用三行诗让读者想起某个夏日午后,或是用几个意象唤起共同情感记忆,你就掌握了这个秘密,好的诗歌从来不是谜语,而是一面镜子,每个人都能在其中看见自己的影子。

诗歌创作是持续探索的过程,多读经典,细心观察生活,勇敢写下最初打动你的那个画面——往往最个人的,也是最普遍的,在这个信息过载的时代,一首能让人静下来感受美的诗,本身就是一种抵抗和治愈。