梦,是人类精神世界中最飘忽又最真实的存在,它穿越意识的藩篱,连接着远古的集体记忆与个体生命的隐秘角落,当这份虚幻的感知与精炼的语言相遇,便催生了文学史上最璀璨的明珠——诗歌,诗歌,正是清醒时所做的梦,以文字为舟,载着我们渡向情感的彼岸。

诗的源起:集体之梦与个体觉醒

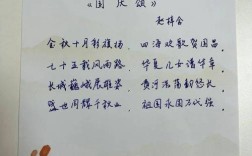

诗歌的源头,深植于先民劳动与祭祀的土壤中,中国最早的诗歌总集《诗经》,收录了自西周初年至春秋中叶的篇章,它并非由某一位诗人独立完成,而是集体创作与官方采诗的结晶。“风”是各地民谣,唱出百姓的喜怒哀乐;“雅”是朝会乐歌,记述贵族生活与历史事件;“颂”则是祭祀时赞美功德的庄严乐章,我们至今吟诵“关关雎鸠,在河之洲”,依然能感受到那份跨越三千年的、质朴而热烈的悸动,那是一个民族关于爱情最初的集体之梦。

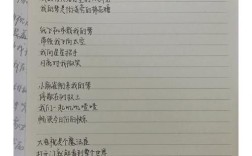

随着历史演进,个体诗人开始登上舞台,屈原,这位中国文学史上第一位留下姓名的伟大诗人,以其不朽的《离骚》《九歌》,将个人命运与国家兴亡、神话传说融为一体,编织成一个瑰丽而悲壮的梦境。“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”,这求索的姿态,正是诗人用生命在梦想一个理想的家国,从此,诗歌从集体的合唱,逐渐转向个体灵魂的独白,梦的内容也变得更加丰富与深邃。

梦的编织者:灵魂的工程师

每一位诗人,都是独特的造梦师,他们的生平际遇、性格气质,深刻影响着其作品的风格与内涵。

盛唐的李白,堪称浪漫主义的巅峰造梦者,他一生漫游,求仙学道,其诗风雄奇飘逸,充满超凡脱俗的想象。“我欲因之梦吴越,一夜飞度镜湖月”,他的梦可以挣脱地心引力,在天地间自由驰骋,读他的诗,我们仿佛也插上了翅膀,暂时忘却尘世的烦扰。

与之形成鲜明对比的,是沉郁顿挫的杜甫,他亲身经历大唐由盛转衰,将个人的坎坷与时代的疮痍一并写入诗中。“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”,他的梦,是扎根于大地的、饱含血泪的现实关怀,他的诗,是为时代所做的实录之梦,沉重,却闪烁着人道主义的光辉。

到了宋代,苏轼则在梦中展现出旷达与哲思,历经宦海沉浮,他吟出“人生如梦,一尊还酹江月”,这里的“梦”,并非消极的慨叹,而是对人生短暂性的深刻洞察,以及在此基础上产生的超然与洒脱,他的梦,教会我们如何与不完美的人生和解。

入梦的路径:意象与意境的营造

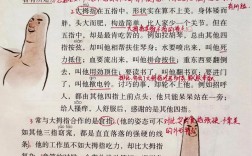

诗人如何将抽象的“梦”转化为可感可知的文字?这依赖于精妙的艺术手法,核心在于意象的运用与意境的营造。

意象,是融入了主观情感的客观物象,是构成诗歌梦境的基本元件。“月亮”在诗中就极少是单纯的天体,它可以是乡愁(“举头望明月,低头思故乡”),可以是爱情的见证(“月上柳梢头,人约黄昏后”),也可以是永恒的象征(“人生代代无穷已,江月年年望相似”),诗人通过选择、组合意象,构建起一个完整的、充满张力的情感空间,这便是意境。

李商隐的《锦瑟》一诗,便是意象运用的典范。“庄生晓梦迷蝴蝶,望帝春心托杜鹃,沧海月明珠有泪,蓝田日暖玉生烟。”一连串精美而迷离的意象,相互叠加、映照,共同编织出一个哀婉惆怅的梦境,我们或许无法逐字确指其含义,但那种对逝水年华的追忆与迷惘,却能够直抵心灵,理解诗歌,很多时候不在于字句的刻板解释,而在于沉浸于这片意象之海,感受其整体的情感氛围。

品梦的艺术:如何解读与共鸣

面对一首诗,尤其是古典诗词,我们该如何进入它,与之共鸣?

知人论世是重要的桥梁,了解诗人的生平、性格以及创作时的具体处境,能帮助我们更准确地把握诗作的情感基调,读杜甫的《春望》,若不知其创作于安史之乱期间,长安沦陷,诗人自身被俘的背景,便难以体会“国破山河在,城春草木深”中那字字泣血的沉痛。

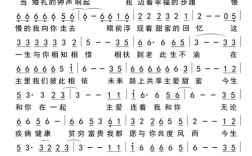

反复吟诵,感受音韵之美,古典诗词讲究平仄、对仗与押韵,这些格律本身便富有音乐性,高声朗读,让语言的节奏与旋律在唇齿间流淌,能帮助我们更好地体会诗歌的情感起伏与气韵流动,苏轼的《水调歌头·明月几时有》,为何传唱不衰?其朗朗上口的音律美感功不可没。

也是最重要的,是调动自身的生命体验去对接,诗歌的魅力在于其多义性与开放性,一句“此情可待成追忆,只是当时已惘然”,少年读来或许是为赋新词,中年再品可能已泪流满面,我们不是在解读一个与自己无关的文本,而是在诗中寻找自己情感的映照,借诗人的酒杯,浇自己心中之块垒。

诗歌,这场做了千年的梦,从未醒来,也从未与时代脱节,它记录着人类最精微的感受,对抗着时间的流逝与语言的磨损,在信息爆炸的今天,我们更需要这样一片由诗意构筑的梦土,来安放躁动的灵魂,获得审美的愉悦与精神的滋养,走进诗歌,便是走进一个更广阔、更深刻的自我,在那里,我们与古往今来所有做梦的灵魂相遇,发现自己并不孤独。