每当夏日午后,一场骤雨不期而至,豆大的雨点急促地敲打着屋檐窗棂,旋即又云收雨歇,只留一地湿润与满室清凉,这倏忽而来、倏忽而去的夏雨,以其独特的节奏与意境,自古至今,一直是诗人笔下灵感的无尽源泉,它不仅是一种自然现象,更是一种文化符号,承载着文人墨客的万千心绪。

雨落诗心:意象的千年流转

夏雨在中国古典诗歌中,远不止于对自然现象的简单摹写,它被赋予了丰富而深刻的文化内涵,其意象的流转,清晰地映照出时代精神与诗人个体情感的变迁。

在盛唐诗人笔下,夏雨常常是磅礴生命力的象征,洋溢着雄浑开阔的气象,诗圣杜甫的《朝献太清宫赋》中有“九天之云下垂,四海之水皆立”的壮语,虽为赋体,其精神却与他的诗作一脉相承,在他其他描绘雨景的诗句中,我们同样能感受到那种包容天地的胸襟,而王维的“山中一夜雨,树杪百重泉”,则于宁静中见生机,一场夜雨过后,山间清泉奔涌,充满了禅意与画境,展现了夏雨洗涤后世界的澄明与鲜活。

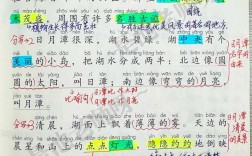

及至宋代,词的兴起让夏雨的描绘更趋于细腻、婉转,更侧重于个人化心绪的表达,苏轼的《六月二十七日望湖楼醉书》堪称典范:“黑云翻墨未遮山,白雨跳珠乱入船,卷地风来忽吹散,望湖楼下水如天。”诗人以“翻墨”喻云,以“跳珠”拟雨,极写夏雨之骤急猛烈,然而一阵风来,雨散云收,湖面重归平静如天,这短短四句,不仅精准捕捉了西湖夏雨的特征,更暗含了诗人对人生境遇豁达超然的领悟——风雨终将过去,本质仍是澄澈,蒋捷的《虞美人·听雨》则通过人生不同阶段在“歌楼”、“客舟”、“僧庐”下听雨的感受,将雨声与个人命运、国仇家恨紧密相连,使得夏雨(及雨声)成为时间流逝与生命沧桑的见证。

探秘诗境:创作手法与情感投射

诗人如何将寻常的夏雨转化为不朽的诗句?这其中蕴含着精妙的艺术手法。

最常用的是比喻与拟人,将雨滴比作“跳珠”,是化听觉、视觉为触觉,赋予雨点晶莹剔透、跳跃灵动的质感;将乌云拟作“翻墨”,则强化了其浓重与压迫感,画面感极强,这些修辞手法使得抽象的雨势变得具体可感,呼之欲出。

另一种核心手法是情景交融,诗人很少为写雨而写雨,多是借雨景抒发内心情感,李清照的“昨夜雨疏风骤,浓睡不消残酒”,窗外的雨疏风骤,与闺中女主人惜花伤春的细腻情感相互映发,雨成了心事的催化剂,自然之景与内心之境已浑然一体,难以分割,这种“寓情于景,托物言志”的方式,是中国古典诗歌美学的精髓所在。

今人读诗:如何在生活中运用夏雨的意境

古典诗词并非尘封的古董,其中蕴含的夏雨意境,完全可以融入现代人的生活,提升我们的审美感知与表达能力。

是培养一份观察与联想的闲情,当下一次夏雨降临时,我们不妨暂时放下手机,静心聆听雨声,观察雨滴的形状、雨丝的绵密、雨后空气的味道以及草木的清新,试着问自己,眼前的景象让你联想到了哪句诗?是“风如拔山怒,雨如决河倾”的狂暴,还是“润物细无声”的静谧?这种有意识的联想,能瞬间拉近我们与古人的距离,感受到跨越时空的情感共鸣。

是在沟通与创作中化用诗意,在描述一场突如其来的夏日阵雨时,引用一句“白雨跳珠乱入船”,其生动性与感染力远胜于苍白的“雨下得很大”,在社交媒体分享雨后风景照片时,配上一句“空山新雨后,天气晚来秋”,即便身处都市,也能瞬间营造出宁静深远的氛围,诗词的恰当引用,能极大地提升语言的文化底蕴和表达效果。

更进一步,我们可以尝试从古诗词中汲取灵感,进行属于自己的创作,不必是严格的格律诗,哪怕是一段随笔、几句散文诗,记录下面对夏雨时最真实的感触,模仿古人“托物寄兴”的方式,将个人的喜悦、忧愁、沉思寄托于雨景的描绘之中,这本身就是对传统文化一种极佳的传承与实践。

夏雨诗歌,是自然与人文交织的华美乐章,它从千年前的天空落下,浸润了无数诗人的笔墨,也理应继续滋润现代人的心田,在繁忙的间隙,愿我们都能保有片刻宁静,去品味那一场场落在唐诗宋词里的夏雨,并在现实生活中,找到属于自己的一方诗意天空。